相続放棄の申述ができる人を確認しましょう

相続放棄の申述とは文字通り、相続放棄を申し述べることです。この申述を行う人を申述人と言いますが、申述人は誰でもなれるわけではありません。下記のことを満たす人であることが必要になります。

基本的には相続人が申述者の対象者となります。ただし、相続人が未成年や成年被後見人の際には、例外となるので注意しましょう。

相続人が未成年または成年被後見人である場合

相続人が未成年である場合や成年被後見人である時は、法定代理人が申述を行います。 また、基本的に、未成年の法定代理人は親権者(父、母)です。そのため、未成年者が相続放棄をする場合、法定代理人である父母が代わりに行うことができます。

特別代理人の選任が必要となる場合

- 未成年者と法定代理人(父、母)が共同相続人であり、未成年者のみが相続放棄をする場合

- 複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要です。

関連ページ

このように、相続人が未成年、成年被後見人である場合以外には、特別、考慮しなければならないことはありません。相続人には相続を放棄する権利があります。ただし、相続放棄は、一度受理されると、取り消しを行うことのできない重大な手続きですので、慎重に検討して決断してください。

自分で行う相続放棄手続きの注意点について

相続放棄手続きを行う場合の選択肢としては2つあります。1つ目は、専門家に依頼する場合です。相続放棄の場合、弁護士、司法書士が手続きの代行を行うことができます。2つ目の選択肢としては自分で行う場合です。この場合、手続きにはいくつかの注意点が必要になりますので、以下に解説を行います。

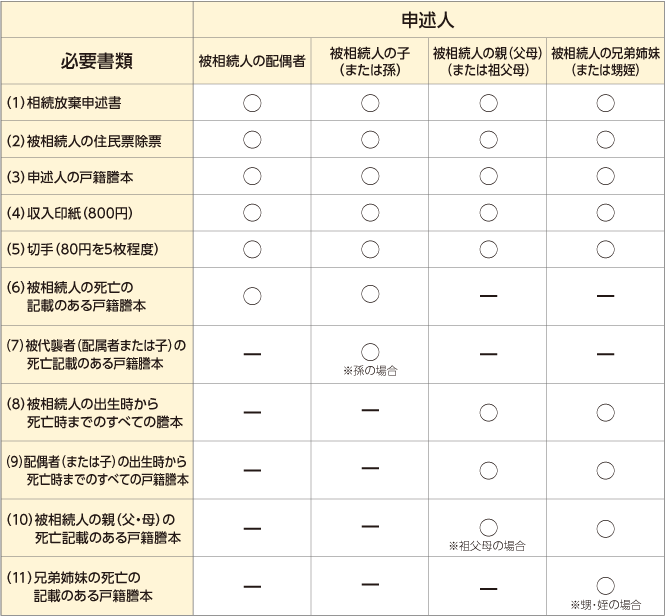

相続放棄の必要書類は申述人が誰かによって異なる

一つ目の注意点としては、相続放棄手続きを自分で行う場合に必要な書類は申述者によって異なります。下記に申述者別の必要書類一覧を示します。

相続放棄が認められない場合がある

以下のような場合には相続放棄が認められますが、一方で、相続放棄が認められない場合もあります。

相続放棄が認められる場合

- 相続財産に負債が多い場合

- 特定の相続人にすべての相続財産を承継させたい場合

- 遺産分割トラブルがあり、相続問題に関与したくない場合

相続放棄が認められない場合

- 相続人が相続財産の全部、または一部をすでに処分した場合

- 相続人が相続財産の全部または一部を隠匿、消費した場合

- 積立保険の解約返戻金を受け取った場合

- 被相続人の請求書の支払いを行っている場合

- 相続開始前

以上のような場合には、相続放棄が認めらませんので、注意が必要です。

その他の注意点

上記以外にも注意点があるため、簡単にご紹介します。

- 期間の制限がある

(相続開始日から3か月間) - 相続人が誰もいない場合は「相続財産清算人」を選任すること

- 生命保険金は相続財産には含まれない

相続放棄は、一度受理をされると、取り消すことのできない重大な法律行為であるため、注意することも大変多くあります。一人で行うことが可能な手続きではありますが、専門家に相談する方がスムーズで確実であること、また、中立な立場からアドバイスをすることができますので、お客様のお悩み事について、我々相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。

相続遺言相談センターの相続放棄に関する無料相談

当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。

年間で3,800件超のご相談と、年間2,800件超のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。

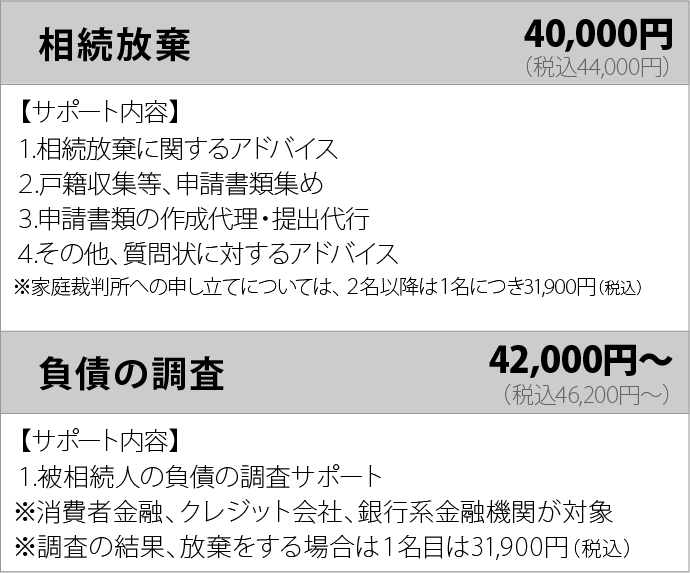

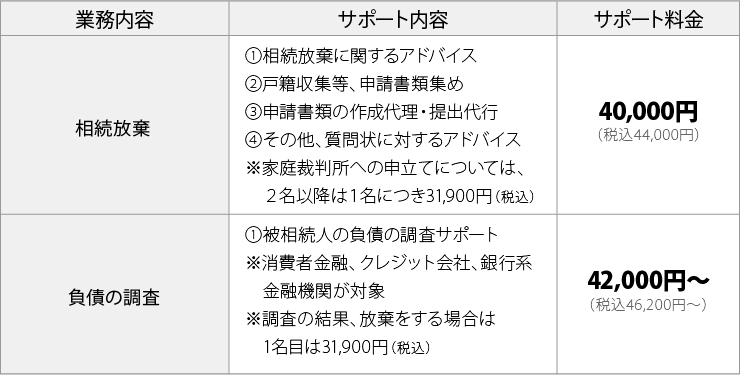

相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)

相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日